美国著名经济学家、诺贝尔奖获得者斯蒂格利茨在2001年的世界银行会议上曾预言: 中国的城市化和以美国为首的新技术革命将成为影响人类21世纪的两件大事。如今预言变为现实。中国的城镇化得到了迅速的推进,带动了经济的增长、人民生活水平的提高以及区域格局的变化,也深刻影响了世界经济版图的改变。城镇化被看作是中国经济发展的火车头,在未来较长时期内是经济发展的巨大推动力。

迄今为止,关于中国城镇化道路的路径特征方面的研究已经吸引了国内外学者的广泛关注。中国既不像发达国家那样完全由工业化和技术进步推动的“同步城市化”,即经济发展和城市化发展的高度协调,二者协同发展、相伴而生的城镇化。同时,也没出现许多部分发展中国家“过度城市化”的局面。以拉美地区发展中国家为例,这些国家城市化水平平均高达80%以上,而其经济发展水平较低。由于过度城市化,引发了大量失业、大片城市贫民窟等“城市病”,城市化与经济发展之间未形成良性互动发展模式。

而中国的城镇化是沿着社会主义道路走出一条独特的城镇化路径。这种独特的进程是由政府主导和经济发展自发形成两个因素共同作用、相互耦合的结果。

一、中国城镇化进程

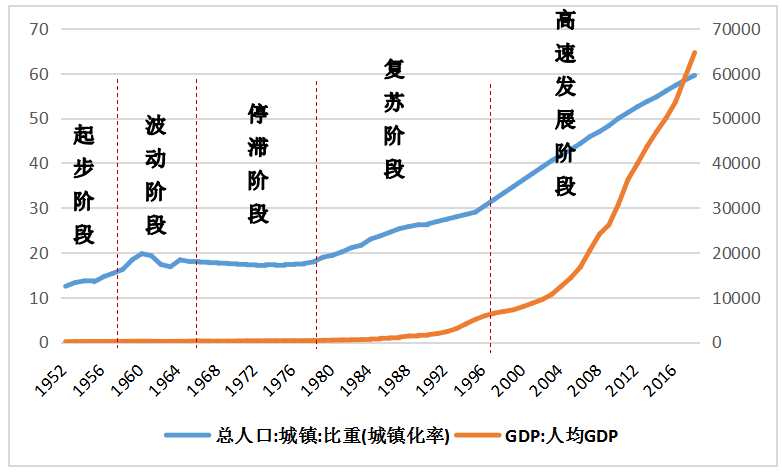

城镇是集聚人口和产业的重要空间载体,其集聚人口和产业的快慢与国家对农村和城镇的相关政策也息息相关。纵观我国城镇化进程,主要可划分为五个阶段:起步阶段、波动阶段、停滞阶段、复苏阶段、高速发展阶段。

(一)改革开放前的中国城镇化进程

(1)城镇化起步阶段 ( 1949-1958 年):从1949年新中国成立到1958年,城镇化率一直处于缓慢上升状态,从10. 64%上升到16. 25%。在这一阶段,中国的经济发展基本符合市场经济的特征,政府对城乡人口流动未进行限制,战后经济的恢复对人口和劳动力产生了很大的需求,从上而下的 “先生产,后生活”的重工业化发展的制度安排使城镇的劳动力吸纳能力得到较大的提升,从而使城镇化率缓慢上升。

(2)城镇化波动阶段 ( 1958-1965年):在这一阶段,出现了“赶英超美”、“跑步进入社会主义” 的 “大跃进”运动,之前一阶段优先发展重工业的经济制度安排的持续作用,城镇化水平从1958年的16. 25% 迅速上升到1960年的19. 75%。但随着“人民公社化”、粮食统购统销等计划经济体制的实施导致了1959-1961年3年自然灾害的发生,且1958年开始建立的户籍制度的作用,之前从农村迁移到城镇的人口在国家的动员下又回到农村,于是城镇化率开始下降,1963年降为16. 84%。之后,随着经济形势的好转城镇化水平才出现回升。

(3)城镇化停滞阶段 ( 1966-1978年)从1966年开始的持续10年的“文化大革命”的发生使刚刚好转的经济形势出现逆转,长期实行的重工业优先发展的制度安排使产业结构严重失调,经济发展对劳动力的吸纳能力大幅减少,出于缓解就业压力的需要,大规模知识青年的“上山下乡”使大量人口从城市流向农村,导致逆城镇化的出现。这一阶段城镇化水平一直徘徊在17%-18%之间,停滞不前。

可以看出,在改革开放前,中国的城镇化发展完全是由政府对宏观经济和行政管理制度安排所决定。这种不符合经济和城镇化互动发展机制的强制性制度安排严重阻碍了我国城镇化水平的提高,造成了近30年城镇化的严重滞后。

(二)改革开放后的中国城镇化进程

从1978年至今,我国的城镇化进程经历了快速增长的40年。按照城镇化发展重心的不同,可以将改革开放四十年来我国城镇化的发展进程分成两个阶段:1978年—2000年前后的以小城镇为重心的城镇化阶段和2000年以来的以城市群为主体形态,推动大中小城市和小城镇协调发展的中国特色城镇化道路阶段。

(1)改革开放初期到2000年前后: 以小城镇和中小城市为重点的城镇化阶段

改革开放初期到2000年前后,我国改革开放以来城镇化发展的第一个阶段。这一阶段城镇化的重点是如何快速、低成本地将数量较多的农村剩余劳动力转移进城镇,表现在具体的城镇化战略上就是强调以小城镇为重点、积极发展小城市、合理发展中等城市,对大城市采取严格控制的措施。

(2)2000年以来的中国特色城镇化道路的提出和探索阶段

2000年前后,我国乡镇企业浪潮的衰退和进城务工人数的不断增多,使得以小城市和小城镇为重点的城镇化战略面临前所未有的挑战,迫使我国城镇化的战略重心开始发生转变。同时,工业化进程的加速带动了城镇化率的迅速提升,2011年我国常住人口城镇化率首次突破50%,达51. 3%,2018年我国常住人口城镇化率达到59. 528%。面对全球史无前例的城乡之间人口大迁徙,如何既保障我国城镇化进程的迅速推进,又有效防止我国的城镇化落入拉美陷阱,党中央和国务院在城镇化道路上不断进行着探索,走出了一条有中国特色的城镇化道路,形成了新型城镇化的理论成果。从2000年开始至今,我国的城镇化进程主要表现为以下两个方面:

一是以小城镇为中心的城镇化战略转变为有重点地发展小城镇战略。20世纪80、90年代,乡镇企业的崛起成为我国经济发展上的一道独特风景。乡镇企业在吸纳农村剩余劳动力就业等方面发挥了重要作用,“三分天下有其一”就是对乡镇企业在当年发展盛况的形象描绘。但是,由于乡镇企业普遍存在规模小、产品档次低、管理水平低下、技术装备落后、技术人才缺乏、产权不明晰等短板,到20世纪末时,除少数乡镇企业成功转型升级外,绝大多数乡镇企业的发展已举步维艰。乡镇企业的衰退使得我国的小城镇发展受到很大冲击,农村剩余劳动力开始大量向城市特别是大城市转移,小城镇作为城镇化战略的中心已不合时宜,我国城镇化的战略重心开始发生转变。2001年制定出台的 《中华人民共和国国民经济与社会发展第十个五年规划》 改变了以往重点发展小城镇的说法,提出要有重点地发展小城镇,标志着我国城镇化战略中心的正式转移。

二是中国特色城镇化道路的提出和探索。2000年以后,一方面,工业化进程的加速产生了大量的劳动力需求;另一方面,制约乡村人口进入城市的体制和机制障碍被不断废除,使得我国城镇化进程明显加快,城镇常住人口数量激增。如何在保障大量乡村人口进城的同时又能有效防止我国落入拉美国家在迅速城市化过程中出现过的城市化陷阱,成为党中央和国务院在城镇化战略制定时迫切要解决的问题。为此,在吸取和借鉴世界主要国家和建国以来我国城市化进程的经验和教训的基础上,党中央和国务院提出了探索和构建中国特色城镇化道路的目标。2001年发布的《中华人民共和国国民经济与社会发展第十个五年规划》提出,在有重点地发展小城镇的同时,积极发展中小城市,完善区域中心城市功能,发挥大城市的辐射带动作用。2002年党的十六大提出,要坚持大中小城市和小城镇协调发展,走中国特色的城镇化道路。

在中国特色城镇化道路的探索上,经过不断实践,我国逐渐形成了以城市群为主体形态的城镇化战略。2006年《中华人民共和国国民经济与社会发展第十一个五年规划》明确提出,要以城市群作为城镇化的主体形态。城市群是在特定区域内,以若干个经济发达的特大城市、大城市为核心,由核心城市周边地区的中小城市和小城镇为节点形成的区域经济一体化的空间组织形式。在城市群内部,通过中心城市的经济集聚和扩散效益,可有效带动周边地区的发展,有利于生产要素在区域内的自由流动和合理配置,避免相邻城镇间的恶性竞争和重复建设,形成合理分工的城镇体系,有效推动区域经济协调发展。

城市化是人类进步必然要经过的过程,是人类社会结构变革中的一个重要过程。人类只有经过城市化的洗礼之后,才能迈向更为辉煌的时代。但城市化过程并不一定是一曲美妙的乐章,其过程也存在和产生了较多问题。

二、传统城镇化进程中存在的几大问题

(一)“物”的城市化与“人”的城市化的不同步问题

城市化就是把人划入城市的过程。而许多地方只注重“物”的城市化,不注重“人”的城市化。城市化的内涵首先应该是人的城市化,很多地方对城市化内涵认识模糊,以为盖上房子、修上路就是城市化了。一些地方推进城市化的冲动来自于对土地财政的依赖,千方百计把农民土地变为建设用地,然后以地生财,一些农民“被上楼”,一些村庄成建制地变为城市,违法拆迁、暴力拆迁时有发生,城市变大了,农民利益却受到严重损害。农村问题城市化、农民问题市民化的矛盾内化倾向愈加刚性。

当前,我国城市化率是59.58%,而城镇户籍人口占总人口的比例只有约40%。这意味着还有近20%,即2亿多生活在城市里的人没有真正城市化。许多进城农民是“扛锄头的市民”,并没有成为真正的市民。有学者把这种城市化称作“半城市化”、“浅城市化”。有关调查显示,农民工在城里有自己房屋的只占0.7%。农民无处安身,何以乐业。

(二)大城市、城市群、小城镇孰先发展的问题

我国在上世纪80年代实行了“严格控制大城市规模,合理发展中小城市,积极发展小城镇”的政策,放宽了对城市发展和对要素自由流动的限制。与改革以前城乡隔绝的政策相比,这是一个很大的进步。但这个政策也有明显缺失。过去的政策实际上把城市居民分成了两类人,原有的城市居民有资格享受城市的社会保障和公共福利,而外来转移人口,包括那些已经转移到城市多年、长期在城市打工的新城市居民,则大部分被排除在外。近年来这方面情况有所改善,但远未彻底解决问题。解决这些问题无疑会遇到许多困难。但试图通过约束大城市发展,向城镇倾斜,并不能解决实际问题,只是把矛盾从大城市推到小城市和镇,而且会带来更多的矛盾。而纵观绝大多数发达国家在城市化过程中,都经历了大城市主导城市化发展的过程,而且通常各国都会形成一个或几个大都市圈作为经济和人口的核心区。这种情况近年来还在持续。

(三)发展的速度问题

是按照经济规律循序渐进,还是按照官员意志大步跃进,这个问题一直被忽视。城市化增长20个百分点,英国用了120年,德国85年,美国80年,韩国也有30多年,我国仅用了22年,而近几年每年都以一个多的百分点在猛增。我国只用30多年时间就赶上了西方国家近300年的城市化历程。城市化过快会带来有城无市、资源浪费、土地矛盾、社会管理、交通拥堵等一系列问题。

针对我国城镇化的特殊发展进程以及城镇化过程中存在的问题,借鉴发达国家城镇化发展经验以及对城镇化发展规律的尊重,提高城镇化发展质量在“后城镇化时代”成为新的政策导向 。

三、中国城镇化发展的最新动向与政策导向

(一)人口与资源向大城市的集聚

中国40年的城市化经验和全世界城市的发展史,都指向了城市的生长扩大来自于集聚的力量。人、资本、信息、技术等生产要素往城市流动,而且是往区域内的中心城市流动,形成要素的聚集,催生新的产业和主体,提高劳动生产率,城市在要素集聚的过程中生长壮大。就全世界人口迁移规律来说,人都是往大的中心城市、阳光地带聚集,地理位置优越的都市圈人口规模会越来越大,集聚效果会进一步增强。

世界的经验也表明大都市圈的集聚效应,数据显示,日本东京都市圈,面积1.34万平方公里,人口3800万,占全国人口的28%;英国伦敦都市区,面积8400平方公里,人口1400万,占全国人口22%;法国巴黎都会区,面积1.7万平方公里,人口1200万,占全国人口18%。

与发达国家相比,中国的大都市及周边区域人口聚集度均不到3%,但已经形成世界上规模最多的大城市,其中100万至500万人口的大城市有105个,500万至1000万人口的特大城市有13个,1000万人口以上超大城市有6个。未来仍有较大发展空间。

(二)“后城镇化时代”的新型城镇化政策导引

随着城镇化发展进入中后期,提高城镇化质量被摆在首位,以都市圈、城市群等政策为抓手,市场一体化发展、公共服务均等化、区际利益补偿等新机制正在加速建立。

在2014年发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提到,要以城市群为主体形态,推动大中小城市和小城镇协调发展。

2017年10月,党的十九大报告提出,我国实施区域协调发展战略。其中,城市群建设被认为是我国进入城镇化中后期阶段后,促进区域发展的重要抓手。

2018年11月发布的《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》中,党中央、国务院更是明确提出,要建立以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域发展新模式,推动区域板块之间融合互动发展。

2019年2月21日,国家发展改革委对外发布了关于培育发展现代化都市圈的指导意见。意见提出,到2022年,都市圈同城化取得明显进展,基础设施一体化程度大幅提高,阻碍生产要素自由流动的行政壁垒和体制机制障碍要基本消除。

2019年3月,国务院总理李克强作政府工作报告时提到,要促进区域协调发展,提高新型城镇化质量,同时要坚持以中心城市引领城市群发展。

尽管政府工作报告中仅提到坚持以中心城市引领城市群发展,并未提及都市圈。但实际上,我国在城镇化空间布局上,正在形成“城市群—都市圈—中心城市—大中小城市协同发展—特色小镇—乡村振兴”的战略格局和空间组合链条。

一场中国城市化战略转型和城市新变局的序幕正在拉开。