在该系列文章的前两篇文章中,我们提到了关于中国城镇化建设的两点思考:

其一,中国在以往“小城镇战略”政策背景下,人口、产业流动趋势却表现为向大城市的逆势流入。世界主要国家城镇化进程也给我们提供了明确的警示:人口和产业向大城市集聚是历史趋势。当前,中国城镇化发展思路正在由“大中小城市与小城镇协调发展”向“现代化都市圈”引领的新时代过渡。

其二,中国的城镇化是沿着社会主义道路走出一条独特的城镇化路径。这种独特的进程是由政府主导和经济发展自发形成两个因素共同作用、相互耦合的结果。这使得在过去的城镇化进程中,我国存在着“物”的城市化与“人”的城市化的不同步问题,大城市、城市群、小城镇孰先发展的问题以及城镇化发展速度过快而导致的有城无市、资源浪费、土地矛盾等问题。

随着城镇化发展进入中后期,提高城镇化质量被摆在首位,以都市圈、城市群等政策为抓手,市场一体化发展、公共服务均等化、区际利益补偿等新机制正在加速建立。我国在城镇化空间布局上,正在形成“城市群—都市圈—中心城市—大中小城市协同发展—特色小镇—乡村振兴”的战略格局和空间组合链条。

一、何为城市群、都市圈、中心城市?

中心城市,是指在一个区域范围之内发挥辐射带动作用的超大、特大城市和部分大城市。在中心城市的溢出效应下,与周边地区高度一体化,高度融合形成的区域是都市圈。

都市圈,以一个或少数几个大型城市为中心,以圈域内若干大中小城市为次中心或节点,辐射周边腹地区域,依托发达便利交通(以1小时通勤圈为基本范围)、通信网络,经济联系紧密,具有较高城市化水平和一体化特征的社会经济活动空间的组织形态。

城市群,是指两个或者两个以上都市圈首尾相连,共同形成的区域综合体。

其中,对这一体系起到承上启下作用的是都市圈,都市圈内要能实现中心城市与周边城市(镇)的“同城化发展”。这也使得都市圈的发展,必须跨行政区域,探索建立统一市场和实现基础设施与公共服务一体化。其背后的体制机制创新,涵盖土地、医疗、户籍、社保、教育、交通等多个领域的深化改革,被认为对于我国下一阶段城镇化发展有着至关重要的探索意义。

二、我国城市群、都市圈战略的总体思路

1.改变“小城镇化”主导模式

过去几十年中国主要以小城镇化模式主导:人地分离,供求错配。在“控制大城市人口、积极发展中小城市和小城镇、区域均衡发展”的城镇化思路指导下,人口向大都市圈集聚,但土地供给向三四线城市倾斜,人口城镇化与土地城镇化明显背离。由此形成了人地分离、土地供需错配,这是一线和部分热点二线城市房价过高、三四线库存过高的根源。

小城镇模式本质是采用行政手段固化人口、土地、技术、金融等要素流动,不利于优化资源配置,违背市场化改革方向,固化社会阶层流动,本质是计划经济思路。

我国应加快形成以城市群为主体形态的人口产业聚集格局,强化以都市圈为区域发展空间组织的主要模式,以中心城市为核心的高端要素集聚,带动特色小镇发展和乡村振兴,实现大中小城市(镇)有效均衡协同发展和城乡融合发展,提升城乡综合竞争力和整体宜居度。同时,顺应我国城镇化进入中后期的客观趋势和空间演进规律,突出都市圈建设在我国高质量城镇化战略格局中承上启下的关键作用,加快建设一批现代化都市圈,构建带动城市群高质量发展、引领经济转型升级、提升国际竞争能力的都市圈体系。

2.区域制度的改革与创新

就生产三要素而言,未来的城市群、都市圈要真正激活区域内经济活力,得到规模经济带来的好处,那么像人口、土地和资本三大要素就需要在区域内进行统一的规划,让区域内各城市间的制度统一,不要让制度成为阻碍人、物、资金自由流动的障碍。比如人口控制,是不是可以不再从单一城市角度出发,着眼于一城的人口控制,而是转变思路从整体区域的人口总量进行控制,让区域内的人口自由流动。

这样,通过盘活区域内经济发展的基本要素,有效避免诸如人口、资本等要素增长放缓或不足,而导致经济发展放缓。换句话说,这也是中央政府所强调的,要从改革中求发展,从依靠人口红利转向制度红利。以上生产要素相关的制度改革,将会是改善资源在区域内的配置效率,提高经济增长质量与效益的重要手段。

3.超大特大城市人口资源过度集中,城市结构急需优化

根据现行城市规模等级标准,城区常住人口300万以上500以下的城市为I型大城市,城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。目前我国人口超过500万人的超大城市、特大城市近20个(一线加新一线城市4+15)。

作为都市圈中的中心城市的规模集聚有利于带动都市圈的发展,但我国目前的超大城市和特大城市都逐渐出现了人口、功能、资源过度集聚带来的社会、经济、环境等一系列问题。例如北京等超大特大城市,人口资源过度集中于中心城市,对饮用水等资源供应、城市公共服务供给都产生了很大的压力,出现了交通拥堵、环境污染等大城市通病,严重影响了居民的工作和生活,进而制约了中心城市的高质量发展。我国超大特大城市人口资源过度集中,城市结构急需优化。

三、我国目前对都市圈与城市群的认定

1.我国都市圈和城市群的认定

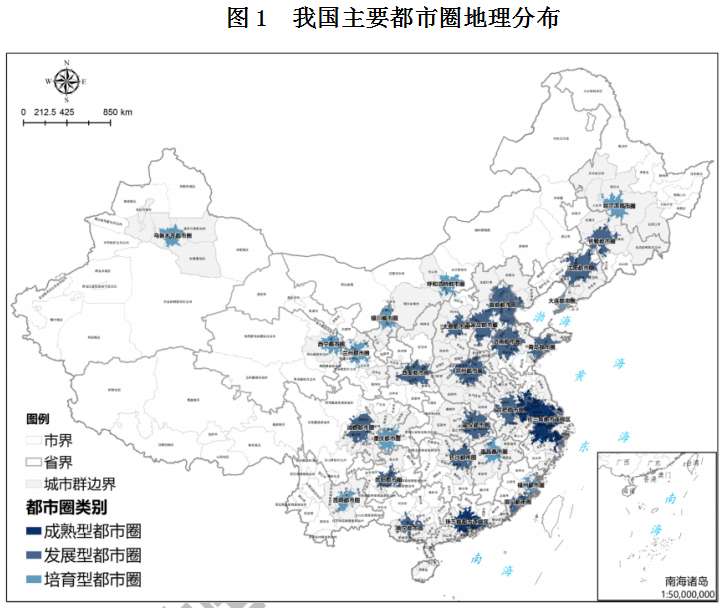

我国的城镇化战略中,城市群与都市圈本质上均指城市聚集的更高空间组织形态,国家发改委2019年2月发布的《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》明确指出,都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动力强的大城市为中心的、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。2018年《中国都市圈发展报告2018》中识别的都市圈有34个。

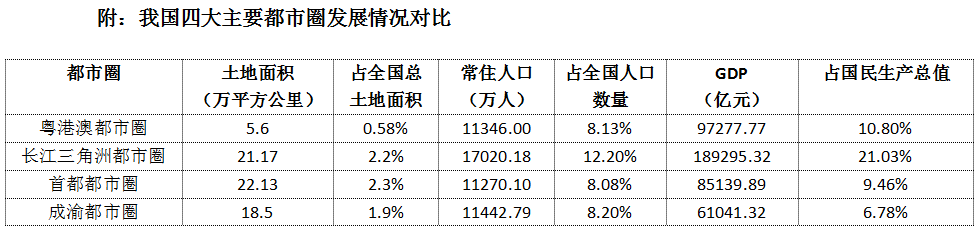

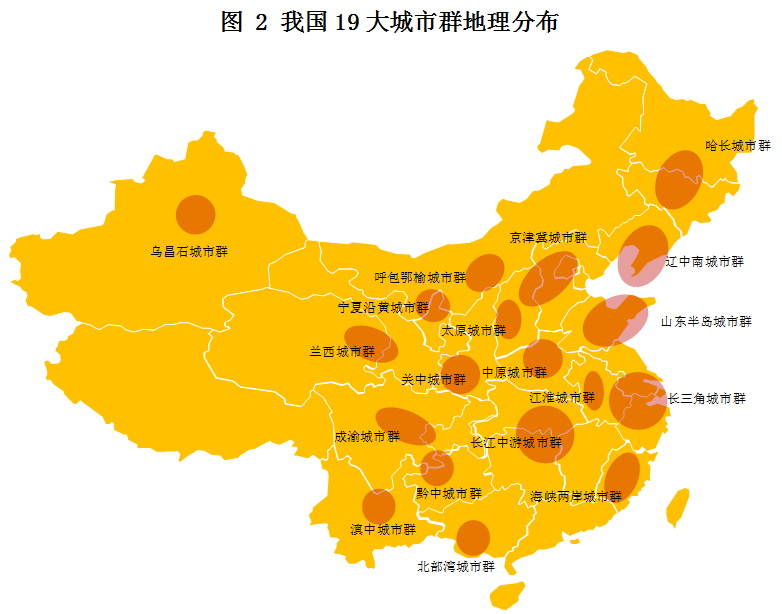

我国十三五规划城市群共19个,分别为长三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群、成渝城市群、中原城市群、关中平原城市群、滇中城市群、黔中城市群、山东半岛城市群、辽中南城市群、海峡西岸城市群、哈长城市群、宁夏沿黄城市群、山西中部城市群、北部湾城市群、长江中游城市群、呼包鄂榆城市群、天山北坡城市群、兰西城市群。其中,长三角、珠三角、京津冀三大城市群作为19个城市群中最成熟的三个,以全国5%的土地面积集聚了23.3%的人口,创造了39.3%的GDP,成为带动我国经济快速增长和参与国际经济合作与竞争的主要平台。

目前全球范围内普遍认同的世界级城市群有六个:美国东北部大西洋沿岸城市群、北美五大湖城市群、日本太平洋沿岸城市群、英伦城市群、欧洲西北部城市群、长江三角洲城市群。从世界范围来看,大型都市圈或城市群的出现对促进产业合理布局,资源有效分配与利用均起到了积极的作用。

2.我国四大重点都市圈从提出到发展

都市圈及城市群发展是从点轴驱动到网络驱动,从极化期到扩散期,从中心到外围,不断提升城镇发展规模,地域扩展趋于一体化。

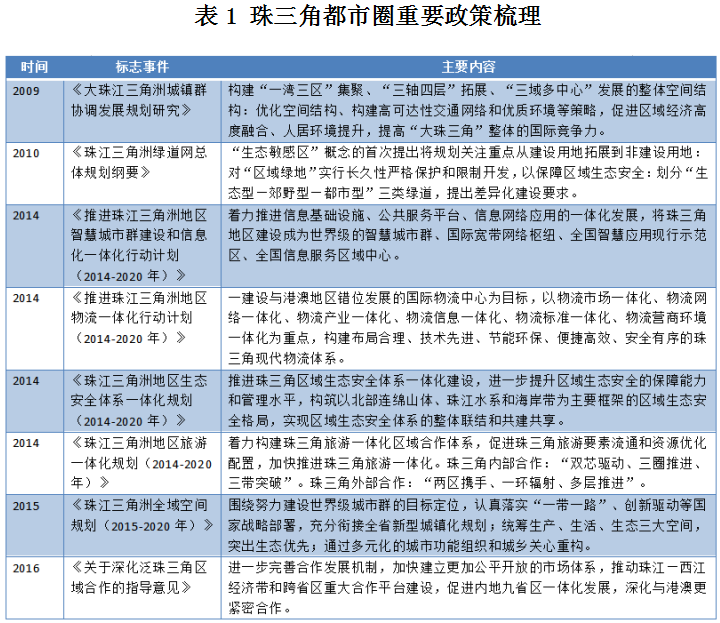

珠江三角洲都市圈是亚太地区最具活力的经济区之一,是有全球影响力的先进制造业基地和现代服务业基地,南方地区对外开放的门户,辐射带动华南、华中和西南发展的龙头。1994年,《珠江三角洲经济区城市群规划》第一次提出“珠三角城市群”概念,建立“多核心结构”城市群目标和中东西“三大都市区”结构;到2004年,《珠江三角洲城镇群协调发展规划》,将区域中心调整为两主一副,提出“一脊三带五轴”区域空间结构;到2008年,《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》提出三大都市圈的多元化发展策略,为珠三角区域一体化提速提供了基础性条件并上升为国家战略。到2015年,《珠江三角洲全域空间规划》,统筹生产、生活、生态发展,落实国家战略部署,充分衔接新型城镇化规划。从第一次提出珠江三角城市群,这四次重要规划,打破行政界线构建区域,逐渐从碎化的区域到聚集城市群再到空间联动。

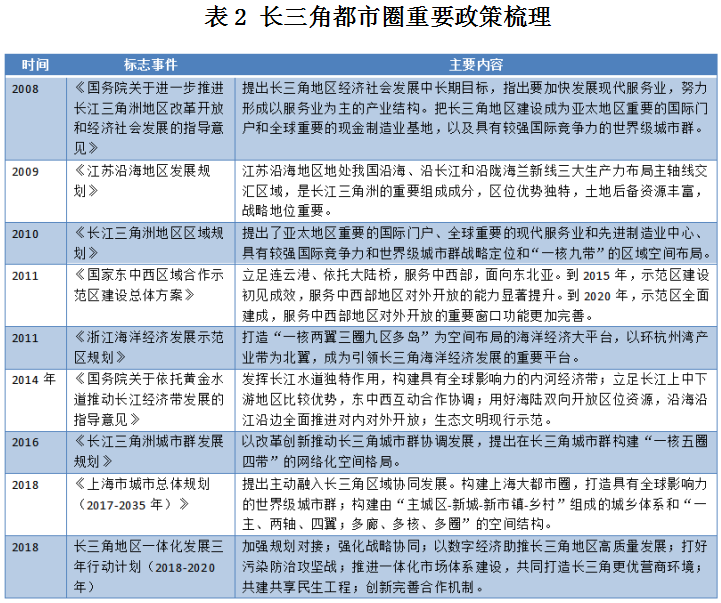

长三角都市圈是"一带一路"与长江经济带的重要交汇地带,在中国国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有重要的战略地位。2008年,以《国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》提出长三角地区经济社会发展中长期目标开始;到2010年,《长江三角洲地区区域规划》提出世界级城市群战略定位和“一核九带”的区域空间布局。到2016年,《长江三角洲城市群发展规划》构建“一核五圈四带”网络化空间格局。上海的中心地位经历一个确立到消失再到确立的过程,整个三角洲城市群也从停滞到再发展的过程,长三角地域扩张逐渐趋于一体化,都市圈产业协同效应也在稳步推进。

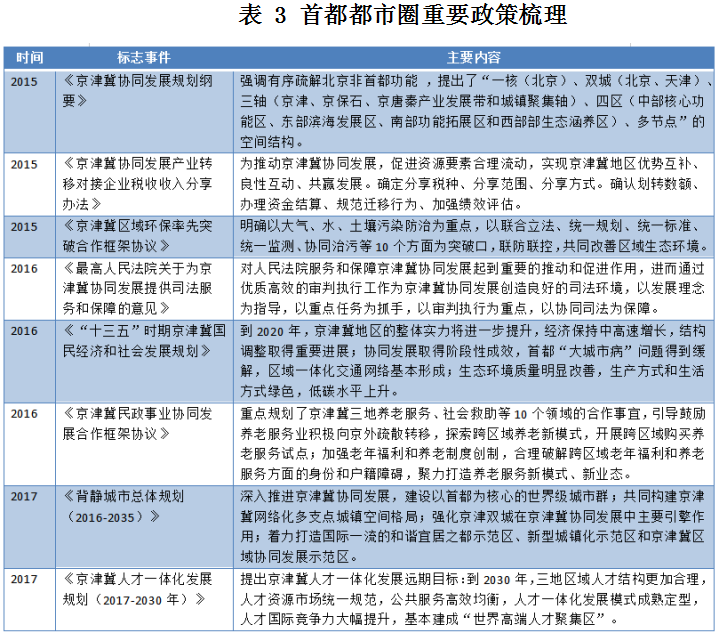

京津冀都市圈是中国北方经济的重要核心区,其定位是“以首都为核心的世界级城市群、区域整体协同发展改革引领区、全国创新驱动经济增长新引擎、生态修复环境改善示范区”。2015年,《京津冀协同发展规划纲要》,强调有序疏解北京非首都功能,提出了“一核双城三轴四区多节点”的空间结构。之后几年,分别在产业转移对接企业税收收入、环保合作、司法服务和保障、民政事业协同发展和人才一体化发展等制定规范。不断优化城市空间布局,完善城市治理体系,改善城市生态环境,提升人民生活质量和城市竞争力。

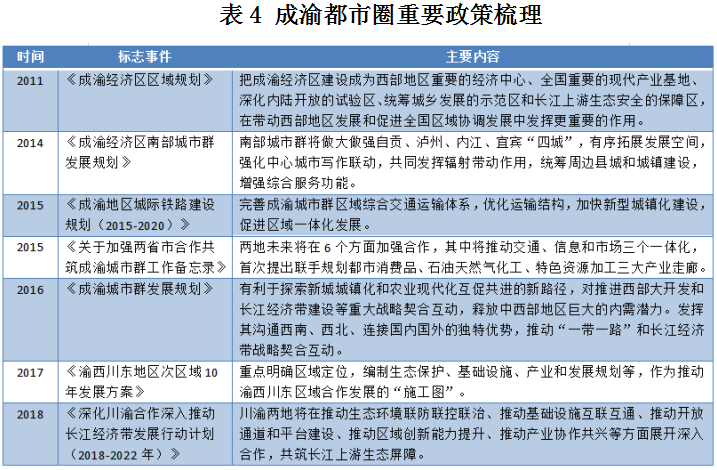

作为中西部经济文化最发达的区域,成渝都市圈也是中国重要的都市圈和城市群经济区之一,是不同规模等级的城市集合体。2011年,《成渝经济区区域规划》明确规定把成渝经济区建设成为西部地区重要的经济中心、深化内陆开放的试验区、统筹城乡发展的示范区和长江上游生态安全的保障区。2016年,《成渝城市群发展规划》,推进西部大开发和长江经济带建设等战略互动,释放中西部地区巨大内需潜力。从区域规划到城市群发展规划,从地理空间走向经济空间,形成开放式发展格局和城镇功能布局体系。

结语

现在国家制定一系列的城市群、都市圈规划,首先是一个信号,用来引导市场主体如何在都市圈、城市群范围内做好发展布局;其次,城市群的发展必须要实现区域性交通、信息等基础设施的互联互通;最后,这有利于地方制定产业政策,完善内部功能定位和区域分工。

未来中国将建立以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域发展新模式,推动区域板块之间融合互动发展。