众所周知,目前的中国经济正在从“增量带动”逐渐转向“存量优化”,从注重“量的增加”转向“质的飞跃”。在这一过程中,经济增速放缓非但不是不好的现象,而是经济发展到一定程度必然会出现的阶段性现象。

同样,伴随着中国经济快速发展的历程,城镇化的快速发展,也在面临变革,从最初的“城镇化”到“绿色城镇化”再到现在的“新城镇化”概念的崛起,城镇化概念也从单纯追求数量的提升转变为“质的优化”。

数据来源:wind,元时代智库

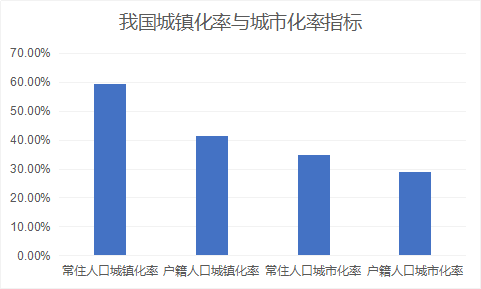

事实上,虽然我国在城镇化率水平上有了不小的提升,但目前我国城镇化仍是“不完全”的城镇化,而从不完全阶段向成熟阶段过渡,将是未来重要的增长红利。从图中也可以看出,按照户籍人口统计,城镇化率在40%左右,还有很大的提升空间,按照城市化率统计,比例更低,所以一方面,户籍化和城市化是未来新型城镇化发展的两大动力。这两大动力的根本在于将原本暂时居住的人口通过户籍稳定在城镇,以及引导城镇人群向城市人群发展两个方面。但是仔细思考,这样的理解新型城镇化的方向也不尽全面。

继1980年代关于大中小城市发展道路的讨论之后,2010年前后全国各地再次展开了城镇化发展道路的激烈讨论,这次的关注点不是规模,而是行政层级和空间形态。主要的观点可以概括为四类:一是认为城市群的集聚效率最高,应作为国家城镇化战略的主导;二是认为地级市建设基础好,有一定规模,应作为发展重点;三是认为县城的公共服务和生活成本与农民工更加匹配,今后应大力推进县城的发展;四是认为小城镇是农村经济服务的中心,应给予更多重视。

几种看似冲突的观点背后,实际上是对我们多年城镇化经验的总结和思考。过去我们只从效率出发,认为规模是最重要的;现在看来,行政层级、空间区位和城乡关系影响也很大,不同的层级、不同的区位获取的行政、政策和发展资源是有差异的,城镇化发展也不再仅仅从城市聚集功能出发。到底哪种模式最优,其实并非最重要,任何一个层级在城镇化进程中都应给予关注和资源投入;关键是如何处理好这其中的动态平衡,明晰各层级城镇在城镇化进程中所应承担的历史责任。因此,因地制宜地制订与实际发展需要相适应的城镇化政策才是我们面临的真正挑战。

由此可见,新型城镇化是全方位、全渠道的城镇改造,既包括城市核心主体功能区的崛起,同时也包括远离城市主体功能区的周边小镇的发展。处于城市边缘地带的乡村也可以根据其自身特点的不同实现就地城镇化,这就可以充分推动地方特色小镇和中心城区遥相呼应,相互补充,产业型特色小镇可以吸收引进专业人才,旅游型特色小镇则是吸引周边城市消费人群聚集。无论是哪种模式的特色小镇,最终都将带动当地经济的发展,从而促进各个行政层级和空间形态均衡发展。

总体而言,特色小镇发展与新型城镇化建设相辅相成,紧密配合,在目标与功能上趋于一致。其对中国新型城镇化建设的作用包括以下几点:

一、促进农村人口就地市民化,提高人口城镇化率

截止2018年,我国常住人口城镇化率已经达到59.58%,有2.4亿农村转移人口生活工作在城市,却享受不到就业、医疗、教育、养老、保障性住房等方面的基本公共服务,市民化进程滞后。到2030年,我国城镇化率将达到70%左右,未来十多年,如此大规模的市民化过程仅靠大城市很难完成,探索就地市民化的过程显得格外重要。

新型城镇化提出以人为本的核心内涵,强调绿色协调可持续发展,这与特色小镇的主导思想相一致。以人为本的核心就是应该更关注人的主观能动性,考虑到人的意愿,自下而上进行改革。例如,原本政策只想着怎么将农村人口转化为城市人口,或是想办法让农民工留下来,但是政策没有真正关注到这部分人口的需求。研究表明,农民工在城镇中工作和生活并非都很稳定,他们返乡意愿较强,有1/3希望回到家乡;其中1960年和1970年代出生的农民工返乡意愿和适应性普遍较1980年代出生的农民工强。笔者的农村调查和城市中的务工人员访谈统计也表明,超过半数的农民工希望年老后返回家乡的农村。

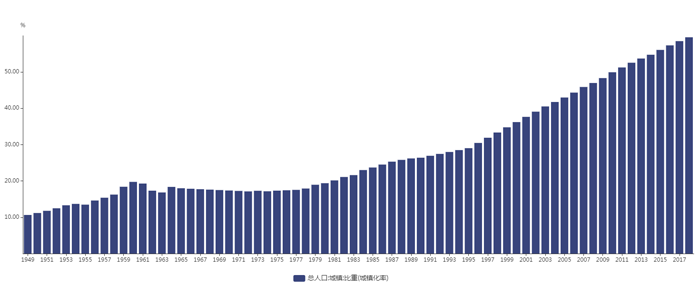

总人口:城镇:比重(城镇化率)

资料来源:wind,元时代智库整理

小城镇作为连接城市与农村的纽带,把城市的各种生产要素通过小城镇引到农村里面,同时通过小城镇将农村的生产要素引到城市中去,从而起到引力中心和辐射带动的作用。相较于大城市有限的资源环境承载能力,特色小镇具有产业支撑和特色吸引力,落户和生活成本低,可以加快农村人口就地城市化,提高城镇化率,同时提高这部分人口的生活质量,提升生活幸福感,响应国家新型城镇化号召。

二、特色小镇是新型城镇化建设的新形态

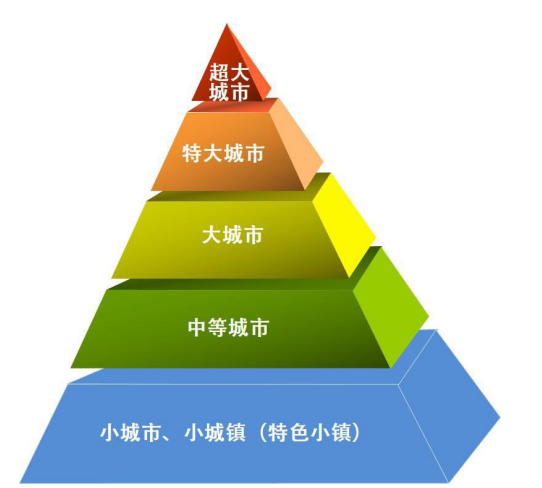

目前我国的城镇体系不尽合理,中小城市发育不足,全国城市规模呈现出在“中间略大,底端略小”的金字塔格局,这种格局底座不稳,不利于我国城市体系的长远健康发展。《国家新型城镇化规划(2014-2020)》中提出了把城市群作为推进新型城镇化的重要载体。而小城镇,数量庞大,未来担负着重要的集聚人口和社会稳定器的功能,可以将其作为推行国家新型城镇化“自下而上”发展的另外一种形态。

图一:城市结构图

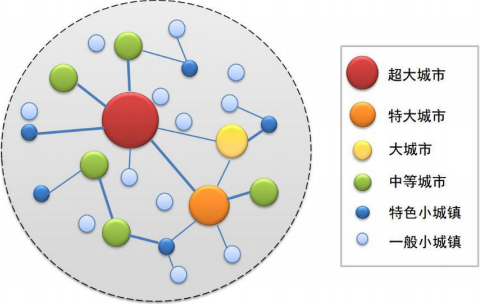

从空间上看,小城镇是城市群的重要组成部分,是城市群内部大中小城市等级分布的概念示意图,最外围的大圆代表城市群边界,用虚线表示说明该系统是开放的复杂巨系统,内部大小不同的圆圈代表不同规模的城市,中间粗细不等的连线代表城市间的联系强度。一般每个城市群有 1-3 个特大城市为核心,是该城市群的产业与人口集聚区、交通与信息枢纽、科技与文化中心;同时在城市群内部广泛分布着许多小城市和小城镇,特色小镇以特取胜,在其中扮演着更重要的带动与连接的作用,特色小镇的“点”与城市群的“面”相结合,共同构成了新型城镇化建设的主要形态。

图二:城市群内部大中小城市等级分布概念图

因此,大力培育发展一批特色小镇作为国家新型城镇化格局中的特色活力点,逐渐影响更多数量的小城镇发展,进而形成大中小城市与小城镇协调发展的格局,这对于完善我国“金字塔型”城镇体系具有重要的意义。

三、特色小镇是推动城乡一体化发展的重要推手

特色小镇作为城乡间的纽带,有利于加快城乡基本公共服务均等化,更好的落实户籍制度改革,在规划制定、产业联动、市场流通、劳动力就业、社会保障、基本公共服务等方面促进城乡一体化发展,构建城乡统筹新平台。通过挖掘一些有潜力、有特色的小镇,以特色产业的发展带动小镇经济的增长,使进入小城镇的居民平等享受各项基本权益和公共服务。

同时,特色小镇有利于进一步推动美丽乡村建设,加快农业现代化步伐。部分已经建设成熟且具有集聚效应的美丽乡村可以进一步申报建设为特色小镇,部分具有特色产业或独特资源禀赋的乡村也可以趁机打造成为特色小镇。特色小镇既能与都市经济融为一体,又能带动农村农业的发展,带动乡村基础设施、村容村貌的改善,成为新型城乡经济和消费发展的纽带。因此,特色小镇建设是破解城乡二元结构,推进美丽乡村建设的重要抓手。