农村承包地、集体经营性土地、宅基地被称为农村“三块地”。这“三块地”不仅关系到亿万农民的切身利益,其所能产生的粮食、产业等收益和效应也与每个人息息相关。本文梳理与回顾了中国农村土地政策的演变过程。

一、第一轮土地承包期:1984-1999年,期限为15年

1984年中央一号文件《关于1984年农村工作的通知》,针对农地的“大稳定、小调整”政策,规定土地承包期通常需在15年之上。

在此轮土地承包中主要存在:第一,任意缩短土地承包期。国家有关部门于1993年明确提出在首轮土地承包到期后,再延长30年不变,开发荒地荒山承包期可以更长。但是在各地的实际操作和执行中,承包期只延长了10-15年,甚至会收回部分承包地,借新一轮土地承包的机会,将“两田制”中部分“责任田”收归集体或留用“机动地”的办法从农户手中收回部分耕地,重新高价发包,从而增加了农民的负担。稳定农村土地承包关系,已经成为保护和调动农民积极型,保持农业稳定发展以及农村社会稳定的突出问题。

1997年,中央发出《关于进一步稳定和完善农村土地承包关系的通知》,再次强调和指出坚持承包期延长30年不能变,营造林地和“四荒地”治理等开放性生产的承包期可以更加延长。官方叫停“两田制”、“机动地”,为进一步做好新一轮土地承包工作提供了政策依据。正确认识农村现行土地承包关系的合理性,并自觉、积极、坚定地贯彻执行中央的土地承包政策是农村工作的重中之重。

二、第二轮土地承包期:1999-2029年,期限为30年

(1)1993年,中共中央、国务院发布《关于当前农业和农村经济发展的若干政策措施》决定在原有耕地承包期到期之后,再延长30年不变。在第一轮土地承包到期后,再延长30年不变。开发荒地荒山承包期可以更长。实行荒地使用权拍卖制度,使用期限为50-100年。

(2)1995年,国家有关部门推出《关于稳定和完善土地承包关系的意见》,规定在承包期内,土地承包经营权允许子女继承。

(3)1998年召开十五届三中全会,审议并通过《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》,正式取消“联产”和“责任”,并将制度命名为承包制,标志着土地权属由债权向物权转变。

(4)2002年8月,国家有关部门通过了中国现代立法中第一部专门解决农民最重要资产--土地权利的法律《中华人民共和国农村土地承包法》,是农地制度改革的重大突破。《农村土地承包法》超越了1984年的中央一号文件和《土地管理法》中对农民土地产权的原则性界定,指明妇女与男子享有平等的土地权利,具体规定了承包土地的转让、转包、出租、交换以及其他流转方式,并进一步要求村集体向农民签发书面合同和证书以确定承包关系。《农村土地承包法》同时指出,有条件的地方可按照依法、自愿、有偿的原则进行土地承包经营权流转,逐步发展规模经营,推动农村经营体制创新,确定了农村土地流转的发展方向。

(5)2005年3月颁布并实施《农村土地承包经营权流转管理方法》,为土地流转管理工作提供了具体的指导方法。

(6)2008年,十七届三中全会审议通过《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。《决定》指出,现有的农村土地承包关系要保持稳定,并且“长久不变”。这意味着这种承包关系长久不变,给农民吃了“一颗定心丸”。

(7)2009年中央一号文件指出,建立土地承包经营权流转市场。

(8)2013年中央一号文件提出,鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转,发展多种形式的适度规模经营。

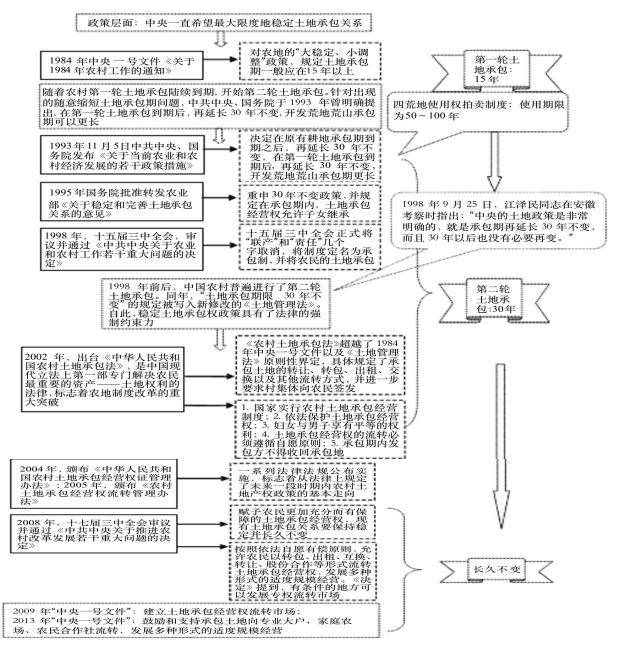

图 我国农村土地承包经营权流转的政策体系

资料来源:网络

三、2020年元旦《新土地管理法》开始实施

相对于之前,2020年1月1日《土地管理法》在农村土地管理方面做出了多项创新性的突破。该法修改的重点,主要集中在土地征收、农村宅基地管理制度改革和集体经营性土地入市三大方面。

土地征收制度改革是当前农村土地管理领域的难点。我国现行征地制度存在征地权行使范围过宽,补偿标准低、安置途径单一等问题。为解决以上问题,2020年1月1日新修正的《土地管理法》对征收土地范围作出了明确的界定,为了公共利益的需要,因军事和外交需要用地、政府组织实施基础设施建设、公共事业、保障性安居工程、成片开发建设及法律规定可征收农民集体所有土地的其他情形等六种情形需要用地的,可征收集体土地。其目的就是为了缩小土地征收范围,防止随意盲目侵占农民的土地权益。

新修正的《土地管理法》还完善了土地征收程序,将原先的批后公告改为了批前公告,拟申请征地的地方人民政府应当将征地的有关事项公告“至少30日”,听取被征地的农村集体经济组织及其成员等方面的意见。必要时还要就征地补偿安置方案召开听证会,使被征地农民在整个过程中有更多参与权、监督权和话语权。

新修正的《土地管理法》最大限度地保障了被征地农民的权益。新修正的《土地管理法》明确规定,征收土地应当给予公平合理的补偿,保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。删除了“土地补偿费和安置补助费总和不得超过土地被征收前3年平均年产值的30倍”这个规定。征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物等的补偿费用,并安排被征地农民的社会保障费用。其中征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。区片综合地价应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素,并至少每3年调整或者重新公布一次。

新修正《土地管理法》明确规定要充分保障我国农村村民实现户有所居。人均土地少、不能保障一户拥有一处宅基地的地区,县级人民政府在充分尊重农村村民意愿的基础上,可以采取措施按照相关标准保障农村村民实现户有所居。国家允许进城落户的农村村民依法自愿有偿退出宅基地,鼓励农村集体经济组织及其成员盘活利用闲置住宅。农村居民在自家宅基地上建房,必须遵守土地利用总体规划和相关规定,不允许随便乱建。

在城镇化发展的过程中,一些农村宅基地出现闲置。这就涉及到农村宅基地如何退出和流转的问题。退出就是如何让闲置的或者已经破旧的农村宅基地恢复其土地条件,或者复垦成耕地来腾退建设用地指标。新《土地管理法》在原来“一户一宅”的基础上增加了户有所居的规定,鼓励农村集体经济组织及其成员盘活利用闲置宅基地和闲置住宅。增加了政策的灵活度,给予农村居民和成员采用更为灵活、高效的办法盘活、利用、处置宅基地和闲置住宅,有利于充分有效使用土地,为农民增加财产性收入。此外,农民变成市民真正实现城市化是一个漫长的过程,在此过程中需要保持足够的耐心。新《土地管理法》强调,如果农民不愿意退出宅基地,地方政府不能强迫其退出宅基地,必须是在自愿有偿的基础上退出宅基地。

新修正的《土地管理法》删去了从事非农业建设必须使用国有土地或者征为国有原集体土地的规定,增加了新的规定:“农村集体建设用地在符合规划、依法登记,并经三分之二以上集体经济组织成员同意的情况下,可以通过出让、出租等方式交由农村集体经济组织以外的单位或个人直接使用,同时使用者在取得农村集体建设用地之后还可以通过转让、互换、抵押的方式进行再次转让”。对土地利用总体规划确定为工业、商业等经营性用途,并经依法登记的集体经营性建设用地,允许土地所有权人通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用。

集体经营性建设用地入市问题关系到当今土地供应格局的变化,这是土地管理法的重大制度创新,取消了多年来集体建设用地不能直接进入市场流转的二元体制,为城乡一体化发展扫除了制度性的障碍。在集体经营性建设用地入市制度方面,改变了过去农村的土地必须征为国有才能进入市场的问题,能够为农民直接增加财产性的收入,对于房地产热点城市,将有助于缓解其用地相对紧张的局面。