近日,国务院和央行发布金控公司准入决定和试行管理办法,明确金控公司的定义和资质条件等,连日来受到金融行业热议。

金融控股公司是指依法设立,控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构,自身仅开展股权投资管理、不直接从事商业性经营活动的有限责任公司或股份有限公司。作为一种企业组织创新形式,金融控股公司近年来在我国发展迅速:我国一些大型金融机构如大型商业银行开展综合经营,跨业投资,获取多张金融牌照,形成金融集团;部分非金融企业或自然人控股了多家多类金融机构,成为事实上的金融控股公司。

金融控股公司本质上是产业资本与金融资本深度融合的产物,通常可以较好地实现规模经济和范围经济效应,金融控股公司多元化的业务结构也有助于更好地抵御风险。这几年,我国金融控股公司运行存在不少问题,部分非金融企业和自然人投资形成的金融控股集团,盲目进入金融业,甚至将金融机构作为“提款机”的情况时有发生。

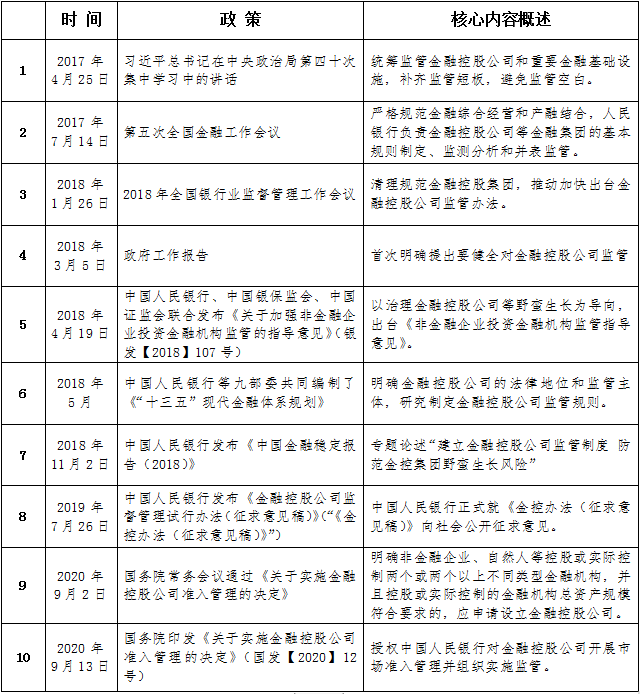

为加强对非金融企业、自然人等主体设立金融控股公司的监管,防范系统性金融风险,自2017年以来,中共中央、国务院、中国人民银行数次强调对金融控股公司的监管,详见下表:

资料来源:网络

第五次全国金融工作会议之后,我国金融业综合经营和产融结合发展进入规范发展新阶段。但由于缺乏相应的监管制度,对非金融企业和自然人控制的金融控股公司存在监管空白,其风险不断累积和暴露,一定程度上影响了金融稳定和金融安全。在这样的背景下,国务院发布《准入决定》,实施金融控股公司准入并提出明确要求,将市场准入作为防控风险的第一道门槛,并授权央行开展市场准入管理并组织实施监管。《金控办法》则主要从以下几个方面对金融控股公司的界定、准入、监管做出了裁定:

第一,对金融控股公司进行清晰的界定。

根据《金控办法》,“金融控股公司”是指控制两个或两个以上不同类型金融机构、自身仅开展股权投资管理的公司,其实际控制人为非金融企业或自然人;金融控股公司及其所控股机构共同构成的企业法人联合体为“金融控股集团”。此次办法适用于非金融企业和自然人控制的金融控股公司。

由此可见,符合以下情形的金融控股公司将被纳入监管:一是控股股东、实际控制人为境内非金融企业、自然人以及经认可的法人;二是实质控制两类或两类以上金融机构;三是实质控制的金融机构的总资产或受托管理资产达到一定规模,或者按照宏观审慎监管要求需要设立金融控股公司。

第二,明确金融控股公司的准入要求。

一是明确准入门槛,投资控股两类或两类以上不同类型金融机构且达到一定规模的企业集团,应向央行申请设立金融控股公司。二是明确资本要求。金融控股公司实缴注册资本额不低于50亿元人民币,且不低于所控股金融机构注册资本总和的50%,应以合法自有资金投资,资金来源应真实可靠。同时,要求金融控股公司不得滥用实质控制权,不得将控股金融机构作为“提款机”。

金融控股公司通常具有规模大、业务多元化、关联度高,跨机构、跨市场、跨行业、跨区域经营的特点,和国家金融安全和社会公共利益息息相关,实施市场准入予以规范意义重大。设立明确的行政许可,是对金融控股公司依法监管的重要环节,有利于全方位推动金融控股公司依法合规开展经营,建立风险隔离机制,防范风险交叉传染。

第三,规范金融控股公司股东和股权管理,要求金融控股公司强化风险管理。

金融控股公司应建立统一的全面风险管理体系,完善风险“防火墙”制度,包括金融控股公司与其所控股机构之间、其所控股机构之间的风险隔离制度,特别是在金融板块和实业板块之间进行有效隔离。

《金控办法》对股东资质条件、资金来源和运用、资本充足性要求、股权结构、公司治理、关联交易、风险管理体系和风险“防火墙”制度等关键环节均提出了严格监管要求:要求金融控股公司的股权结构应当简明、清晰、可穿透,法人层级合理,与自身资本规模、经营管理能力和风险管控水平相适应,其所控股机构不得反向持股、交叉持股。与此同时,金融控股公司应当完善公司治理结构,依法参与所控股机构的法人治理,不得干预所控股机构的独立自主经营。但凡有违规行为,处罚金额已经提高。这有利于促进金融控股公司及相关人员树立依法合规的经营和从业理念,营造公平的竞争环境,维护金融稳定,保护公众利益。

总体而言,由股权架构清晰、风险隔离机制健全的金融控股公司作为金融机构控股股东,有助于整合金融资源,提升经营稳健性和竞争力,也有利于促进各类机构有序竞争、良性发展,防范系统性金融风险。《准入决定》和《金控办法》的公布和实施,是我国加强监管和规范发展金融控股公司迈出的重要一步,势必将有助于补齐监管短板、减少监管套利、防范金融风险,有助于更好地为实体经济服务,意义深远。预计未来为更好地落实《金控办法》,下一步人民银行将继续研究制定配套文件,不断完善金融控股公司监管制度框架,有关监管部门将进一步制定相应细则,对并表、资本、关联交易等方面给出更明确的监管要求。