2020年是全面建成小康社会、脱贫攻坚的决胜之年,十八大提出到2020年GDP再翻一番目标,需要2020年GDP增速达到5.6%。然而2019年年底,一只黑天鹅飞进武汉,扰乱了我们全面奔向小康社会的步伐。随着新冠肺炎疫情疫情在我国得到了初步控制,“疫”后重建的硬仗开始打响了。

一、“大基建”适逢其时

在这场硬仗中,如何才能对冲疫情和经济下行?最行之有效的办法是启动新一轮“大基建”建设。自央行一连串的降息宽货币,定向给中小微专项贷款之后,财政宽松的重头戏,稳经济这场硬仗的杀手锏——“大基建”也终于粉墨登场了。

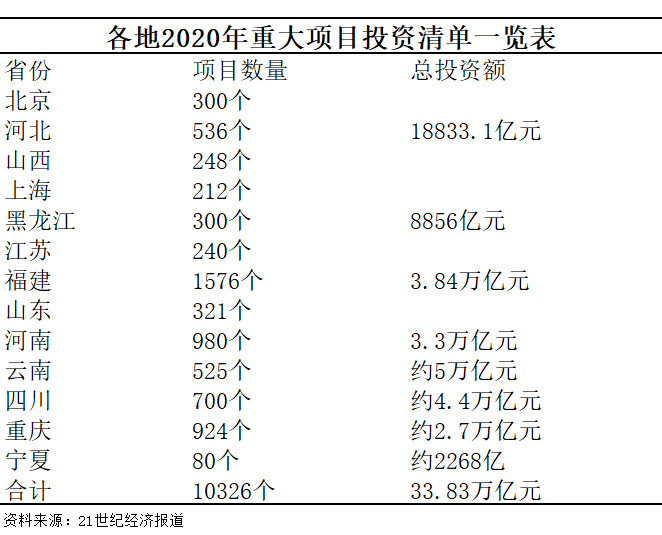

据21世纪经济报道统计,截至3月1日,北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单。其中8个省份公布了计划总投资额,共计33.83万亿元。河南3.3万亿,云南5万亿,四川4.4万亿,3月3日湖南宣布开工建设91217套棚户区改造房……

有些省份虽然公布了重点项目清单,但尚未公布具体投资总额,所以最后的数据或许不止33.83万亿。做个简单对比,我们发现,2019年我国GDP总量为99.1万亿元,这相当于拿出去年34%的GDP来投资基建。

不过,这次的“大基建”和以往的传统基建有所不同,出现了多位专家亲切地称之为新基建的领域。传统基建包括铁路、公路、轨道交通等基建和公共设施。而新基建,是在传统基建之外,还加上了5G、IDC、人工智能、物联网、工业互联网等新技术。正是因为有了新基建的补充,让人们对大基建提振经济更加拭目以待了。新基建相关报道出来第二天(周一交易日),市场的基建股们就迎来了高涨。200只涨停个股中,有半数以上属于基建范畴,包括新基建和传统基建。

新基建有助于稳增长、稳就业,释放中国经济增长潜力,提升长期竞争力。著名经济学家任泽平提到:启动“新”一轮基建,关键在“新”,要用改革创新的方式推动新一轮基础设施建设,而不是简单重走老路,导致过剩浪费和“鬼城”现象。未来“新”一轮基建主要应有四“新”:

一是新的地区。2019年中国城镇化率为60.6%,而发达国家平均约80%,中国还有很大空间,但城镇化的人口将更多聚集到城市群都市圈。我们预测,到2030年中国城镇化率达71%时,新增2亿城镇人口的80%将集中在19个城市群,60%将在长三角、粤港澳、京津冀等7个城市群,未来上述地区的轨道交通、城际铁路、教育、医疗、5G等基础设施将面临严重短缺。对人口流入地区,要适当放松地方债务要求,不搞终身追责制,以推进大规模基建;但对人口流出地区,要区别对待,避免因大规模基建造成明显浪费。

二是新的主体。要进一步放开基建领域的市场准入,扩大投资主体,尤其是有一定收益的项目要对民间资本一视同仁。

三是新的方式。基建投资方式上要规范并推动PPP,避免明股实债等,引进私人资本提高效率,拓宽融资来源。

四是新的领域。调整投资领域,在补齐铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上大力发展5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基建,以改革创新稳增长。

二、“大基建”对经济的拉动作用

2019年房地产维持10%了以上的增速,支撑了全年经济增长,但是疫情结束后,各级政府的工作目标也将从防疫调整为完成全年社会经济发展目标上,房地产大幅放松的可能性并不高,政策仍然秉持着“住房不炒”的主基调,因此房地产投资还是存在下行压力的。那么2020年全年的经济发展稳增长,仍然要靠“大基建”这位“种子选手”。

“大基建”将在稳增长方面发挥非常重要的作用。从基建对经济拉动作用来看,基建增速提升1个百分点,可能拉动GDP增速0.11个百分点左右。现在假设受疫情冲击,2020年一季度经济增速下降4%,要实现全年社会经济发展目标5.6%的增速,后面三个季度GDP累计同比增速需达到6.1%;如果一季度经济增速下降至3%,后面三个季度GDP累计同比增速则需达到6.3%,稳增长的压力确实不小。在房地产投资下降至8%的中性假设下,要实现全年增长目标,基建投资增速至少要在5-10%左右的增速。根据国泰君安的最新预估值测算,2020年基建增速超7%是底线;根据西南证券的预测,基建投资增速至少需要在12.4%以上,接近15%左右。因此我们预测今年基建投资增速保守估计在5%-10%区间,不保守估计在10%-15%区间。

而考虑到地方政府专项债扩围以及非标压力减缓,结合贷款投放,资金来源的增量也能够支撑基建投资达到此水平。基建增速明显回升是政策需要,而且也是可实现的,投向可能集中在园区建设、环保、轨交、公路等,以及通信等新基础设施。

当然,促进基建投资扩张,仅依赖赤字率扩大、财政支持、专项债扩容肯定是不够的,这个过程仍需城投融资支持,我国的基建投资扩张本身主要靠的也不是预算内财政,而是融资。预计未来基建发力的重点在公共卫生、城市预防系统、物资收储等领域,与基建相关中长期信贷投放将放量,城投的风险溢价料将进一步压缩。

三、新一轮“大基建”如何增加投资效率?

新增投资要与人口流动方向一致,才能避免资源浪费,增加回报率。

如何避免走2008年“4万亿”救市的老路?有三个关键。

第一个关键,新增投资要与人口流动的方向一致。各地政府对一个城市的公共服务和基建投入,存在一个问题——没有充分把非本地户籍的常住人口需求纳入投资规划中。这导致一些人口流入城市尤其是特大超大城市,交通拥堵、教育医疗资源紧张等问题。所以,中国大基建的空间很大,但要纠正误区,避免跟过去一样将公共服务和基础设施过度投向人口流出地。当然,一些中小城市和人口流出地,也需要进行公共服务和基础设施的均等化投资,但可以适当倾向于在中心城区进行规划,以免造成资源的误配和浪费。

第二个关键,投资到医疗、教育等长期性的领域。这次疫情就暴露了医疗卫生系统的短板,恰好也是一次契机补足短板。当年的“4万亿”,地方政府比较看重投资项目对GDP的快速拉动,却忽略了医疗、教育这类短期看不到回报,但长期对城市发展至关重要的项目。比如教育方面,很多大城市尤其是特大超大城市,高中教育基本不向非本地籍人口开放。同时,国家可能很快会推出十二年义务教育的政策,对于人口流入多的大城市来说,需要加快对教育领域包括高中阶段教育的投资。

第三个关键,需要用更市场化的融资方式。当年的“4万亿”投资,伴随着大量的地方政府负债,其中大量以土地做质押,而当时中国的建设用地指标分配,许多分配在欠发达的中小城市(对应为人口流出地),才导致了大量的资源误配。所以,为了避免重走老路,当下这34万亿需要用更市场化的投融资方式来进行,比如抵押贷款,金融系统自己会判断哪里的投资有更高的回报,再比如多吸收民间资本的投资跟进。