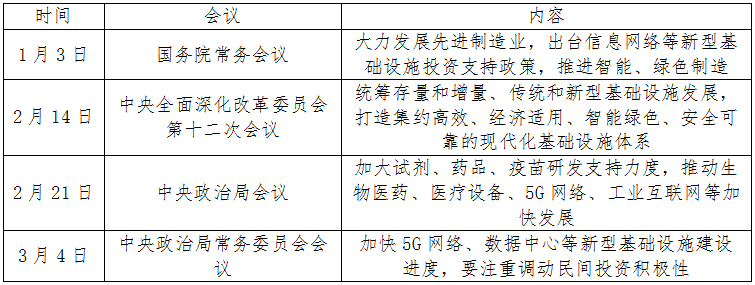

新冠肺炎疫情在中国已日见好转,复工复产、恢复经济正常运转正成为当前最为重要的任务。2018年底召开的中央经济工作会议明确了5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新型基础设施”的定位,今年以来4次中央级别的政府会议都提到了加快新型基础设施建设:年初国务院常务会议更提出现阶段“新基建”的七大领域,即5G网络、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网;中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议指出,当前要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。(见表1)

表1 4次中央级别的政府会议强调“新基建”

新冠疫情全球蔓延、中美贸易摩擦和增速换挡相叠加,中国经济此轮调整远超2003年的非典和2008年的金融危机,一季度经济增长创40年来新低毋庸置疑。非常之时,必有非常之举。当前,国内财政政策的宽松空间比货币政策更大,财政政策必然在此轮宽松中担当更大的责任,加快基础设施投资是主要措施之一。因此,在中国经济这样的“至暗时刻”,基建,尤其是“新基建”,是中国经济走出低谷的最直接办法。

目前市场和监管层面普遍的看法是,应对新冠肺炎疫情对经济带来的冲击,最简单有效的途径就是基建。加快建设以5G为代表的“新基建”,是目前对于稳增长、稳就业,释放经济增长潜力,提升长期竞争力见效最快的路径。在过去40年中,基建造就了中国制造强大的竞争力:超前的网络宽带建设带来了互联网经济的繁荣发展;基础设施投资的飞速增长带来震撼性效果:现代化基础设施的遍地开花,工业与经济实力的飞速提升,以及国家整体面貌的焕然一新。

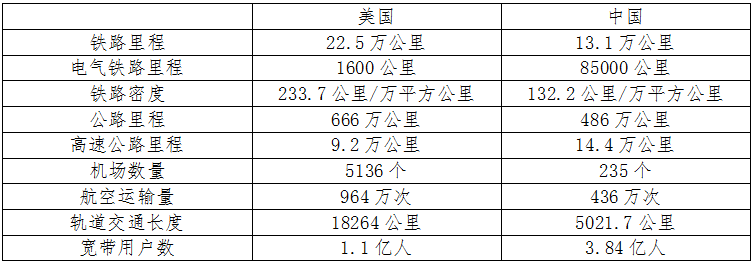

当前,我国和发达国家基础设施间仍存在一定的差距(见表2),就我国当前的基建现状来看,传统基础设施的短板有待补缺,以信息基础设施为核心的新型基础设施亟待崛起。

表2 中美基础设施建设比较

资料来源:美国交通部,中国交通运输部,泽平宏观。

一、“五新”助推“新基建”带领经济走出“至暗时刻”

回顾历史,1998年亚洲金融危机时期,中国增发特别国债加强基建;2008年全球金融危机时期,中国推出大规模基建投资,大幅降低了运输成本,提升了中国制造在全球的竞争力,释放了中国经济高增长的巨大潜力。在新冠肺炎疫情在海外大行肆虐的2020年,绝不应简单的重走以“铁公基”为代表的基建老路,导致不必要的浪费和空城现象,而应聚焦于关键在“新”的“新基建”,用改革创新推动当下新一轮基础设施建设:更新认识新基建新的内涵,在新的地区,对新的主体,用新的方式,开拓新的领域。

具体而言,在铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上,大力发展以5G、人工智能、数据中心、光纤、特高压、工业互联网、北斗系统、智慧城市、新能源汽车充电桩等科技创新基础设施,以及教育、医疗、社保等民生消费升级新的领域为代表的“新基建。当前我国信息基础设施建设的四大项目为第五代移动通信(5G)、互联网协议第六版(IPV6)、窄带物联网(NB-IOT)和北斗导航;每一个项目都意味着庞大的投资。仅就5G而言,?据《2019年中国5G产业市场研究报告》预测,今后15年全球5G产业的投资额将高达3.5万亿美元,其中中国市场约30%,并将创造出12万亿美元的销售额。因此,当前我国应完善配套基础设施建设,拓宽市场,助推相关企业的崛起,而非着眼于传统的交通基础设施建设。与此同时要两条腿走路,同时推进发展“金融+基建”,以改革创新稳定和进一步推动经济增长。

基础设施建设最终目的是为人口和产业服务,2019年中国城镇化率达到60%以上,低于发达国家的80%。因而中国城镇化的人口将更多的聚集到城市群都市圈。“泽平宏观”预测当2030年中国城镇化率达到71%时,新增2亿城镇人口的80%将集中在19个城市群,60%将在长三角、粤港澳、京津冀等大型城市群。因此,新的地区即指以上城市群地区,因在以上地区提前进行基础设施建设可以最大化经济社会效益,进一步开放基建领域的市场准入,扩大投资主体,尤其是有一定收益的项目需要对民间资本一视同仁。例如已经在“新基建”领域进行大力投资的阿里、腾讯、华为等“新的主体”。规范并推动PPP,避免明股实债,引进私人资本,拓宽融资来源作为新的方式提高效率。

此外,除了硬“新基建”,还有软的“新基建”应作为新的内涵。近年经济社会领域频频爆发出的各种问题,如猪肉价格暴涨、政策一刀切误伤民企中小企业等问题,值得深思,深层次体制机制改革迫在眼前,加强舆论监督和信息公开透明、建立《吹哨人保护法案》、补齐医疗短板改革医疗体制、加强应急医疗体系建设等软基建显得尤为重要。

面对新冠疫情的冲击和中美贸易摩擦,减税降费是必然选择。短期内,推行减税基建将增加地方债务负担,增加财政收支平衡压力。但在经济下行周期,财政应该推行跨期收支平衡,实现从平衡财政向功能性财政的转换。实现经济繁荣稳定发展,人民安居乐业后,财政压力自然会缓解。尤其对于大型城市,面对人口的持续性流入,进行适度的基础设施建设,既推动了经济增长,又造福了民生。

二、新的经济增长点来自于开放,以开放促发展

中国行业当前开放程度各不相同,越是开放,竞争力越强。第一类是开放程度较高的制造业和旅游业;第二类是限制类的基础能源和自然垄断行业,如电力、金融、电信和医疗;第三类是涉及意识形态和国家安全的行业,如互联网信息、新闻广播业和军工业。软性“新基建”的制度建设改革也包括加大汽车金融电信电力等基础行业的开放。因此,抓住当前机遇期,“以第二次入世的勇气推动改革开放” (泽平宏观语),进一步扩大对外开放,进一步降低幼稚产业,汽车、化妆品和高端服装关税水平;进一步降低外商投资限制;进一步强化基础研发、执法透明度、产权保护以及维权意识也是当前发展经济的关键点。

从“旧基建”到“新基建”,其目的皆是为了创造国家的核心资产。改革开放的事实表明:真正的核心资产是好的制度和机制。中国改革开放40年创造的经济奇迹,固然有大规模基建投资的功劳,但更多的是制度体系的完善、改革和开放。基建投资是果,改革开放是因,推动经济增长,完善市场经济,才会有家底大兴土木开展基建。因此,软性“新基建”即是以制度为主的无形资产,而无形资产的自我革新迫切需要改革开放。

三、“新基建”对经济拉动的乘数效应

后疫情时代,务必强调基建以及推出积极财政,降低税负、稳定房价,鼓励人口增长,缓解人口老龄化社会负担,抓住疫情后关键期,针对本次疫情暴露出的短板,加强应急避难、灾害预防、大健康医疗、教育人才等基础设施类的投资建议,继续改革开放,开放、包容,顺势而为。也许就像“泽平宏观”中所说,对人口流入地区的都市圈城市群可以进行适当超前的基础设施建设。科技是核心,开放是关键,大力发展科技基础设施建设、提高经济增长效率。

“新基建”对经济增长的拉动作用包括在上游与下游两个方向上的带动。在上游方向上,信息基础设施,包括5G网络、人工智能平台、物联网网络、大数据中心、云计算网络、区块链网络等,都是由各种信息技术设备组成的,这势必将带动各种设备的投资,组成设备的元部件、以及制造元部件的金属/非金属材料的投资都将被带动,这即为乘数效应。因此,“新基建”将直接带动信息设备制造、电子元部件制造,包括集成电路,与金属及非金属材料制造,包括半导体,同时还将间接地带动很多其他行业,如机械、化工、黑色和有色金属采掘、封装、物流及信息服务等等。

在下游方向上,信息基础设施的建立将大大提升各行各业的生产能力及效率,带来诸如“互联网+效应”。从信息经济内部开始,5G网络将大大提升智能化水平从而使得人工智能的应用得到普及,大大提升万物相联的能力从而促成物联网,包括车联网的实质性崛起,大大提升VR/AR的效果与效率,将VR/AR嵌入实体经济与人民生活。由此,智慧工厂、智慧办公室、智慧家庭和智慧城市将从梦想照进现实,信息经济将惠及整个经济及社会,带动整个经济和社会的信息化水平。

2020年是实现小康社会、扶贫攻坚、完成十三五计划的最后一年。短期来看,疫情对经济造成“干扰”,拉动经济的三大马车中的消费和出口动能不足,因此需要依靠重启投资来刺激经济增长。作为这次“稳经济”的杀手锏,“新基建”势必会释放和激发中国经济高增长的巨大潜力。