基础设施建设推进城镇化进程,而基建投资也是伴随着城镇化的推进而兴起。因此,对于基建投资机遇的把握首先要清晰我国城镇化路径的演变。随着城镇化发展进入中后期,提高城镇化质量被摆在首位,以都市圈、城市群等政策为抓手,市场一体化发展、公共服务均等化、区际利益补偿等新机制正在加速建立。未来,以城市群、都市圈为核心的基建市场可期。

一、基础设施建设推进城镇化进程

城市基础设施建设是围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展的基础设施建设,包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设,市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设,城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础,对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用,其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。

城镇化发展需要基础设施建设的支撑。中国未来面临快速和大规模的城镇化发展阶段,为了提高城镇化的效率,避免城镇化过程中出现城市病,在完善城市管理能力外,仍然需要进一步加强城镇化过程中基础设施和公共设施建设,继续发挥和强化城镇化过程中的“中国经验”,并以此提升城镇化的能力,来支撑城镇化过程中的人口集聚,并从更高水平的基础设施建设来建设智慧城市,促进城市更加现代化和智能化,建设生态城市和可持续的城镇化。

基础设施建设推进城镇化进程。但同时基础设施投资也是伴随着城镇化的推进而兴起。所以要把握我国基建设施建设投资领域的机遇,首先需要了解清楚我国的城镇化发展路径变化。

二、我国城镇化路径的演变

中国的城镇化是沿着社会主义道路走出一条独特的城镇化路径。这种独特的进程是由政府主导和经济发展自发形成两个因素共同作用、相互耦合的结果。

从1978年至今,我国的城镇化进程经历了快速增长的40年。按照城镇化发展重心的不同,可以将改革开放四十年来我国城镇化的发展进程分成三个阶段:1978年—2000年前后的以小城镇为重心的城镇化阶段;2000年-2018年推动大中小城市和小城镇协调发展的中国特色城镇化道路阶段;2019年至今,以大城市为核心,培育建设重点城市群、都市圈的城镇化高质量发展阶段。

(1)改革开放初期到2000年前后: 以“小城镇”为重点的城镇化阶段

改革开放初期到2000年前后,我国改革开放以来城镇化发展的第一个阶段。这一阶段城镇化的重点是如何快速、低成本地将数量较多的农村剩余劳动力转移进城镇,表现在具体的城镇化战略上就是强调以小城镇为重点、积极发展小城市、合理发展中等城市,对大城市采取严格控制的措施。

(2)2000年以来:大中小城市和小城镇协调发展阶段

2000年以后,我国乡镇企业浪潮的衰退和进城务工人数的不断增多,使得以小城市和小城镇为重点的城镇化战略面临前所未有的挑战,迫使我国城镇化的战略重心开始发生转变。2001年发布的《中华人民共和国国民经济与社会发展第十个五年规划》提出,在有重点地发展小城镇的同时,积极发展中小城市,完善区域中心城市功能,发挥大城市的辐射带动作用。2002年党的十六大提出,要坚持大中小城市和小城镇协调发展,走中国特色的城镇化道路。城镇化的道路由重点发展小城镇向大中小城市和小城镇协调发展阶段转变。

(3)以大城市为核心的城市群、都市圈的城镇化高质量发展阶段

在过去很长一段时间以来,对中国城市发展究竟是以大城市为主还是以中小城市或小城镇为主,学界一直存在较大的争议。“控制大城市人口、积极发展中小城市和小城镇”,即小城镇模式长期以来居于我国城镇化战略之核心,其初衷则是为了避免其他国家走过的城市化弯路,比如欧美的大城市病、拉美的贫民窟等问题。这是相当一部分学者和决策部门普遍认同的主张。听起来好像非常理想,但实践中却严重脱离实际,其与人口流动趋势、城市化国际经验、市场化资源配置原则相违背,因而滋生出了一系列严重问题。

2019年2月21日,国家发改委发布了《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,《意见》首次明确了都市圈的概念,并开创性的提出了培育发展现代化都市圈的一整套解决方案。2019年4月8日,国家发改委发布《2019年新型城镇化建设重点任务》,其中明确,积极推动已在城镇就业的农业转移人口落户,继续加大户籍制度改革力度。相关政策的出台顺应了城镇化的发展规律,都市圈将发展成为拉动经济增长、促进区域协调发展、参与国际竞争合作的重要平台,中国城镇化发展思路由“控制大城市、积极发展中小城市和小城镇”向“现代化都市圈引领”的新时代过渡。

三、新型城镇化背景下的基建投资区域选择

随着城镇化发展进入中后期,提高城镇化质量被摆在首位,以都市圈、城市群等政策为抓手,市场一体化发展、公共服务均等化、区际利益补偿等新机制正在加速建立。而基础设施建设投资必然需要适应和满足当前城市群和都市圈的建设需要,支撑未来城市群和都市圈的建设。因此,在未来基建重点区域选择方面,主要关注两大领域:

一是选择都市圈领域:

2018年《中国都市圈发展报告2018》中识别的都市圈有34个。对于34个都市圈,划分为成熟型都市圈、发展型都市圈和培育型都市圈三类。具体来看:

成熟型都市圈:上海、南京、杭州、宁波、广州、深圳都市圈;

发展型都市圈:首都都市圈(北京、天津),合肥、青岛、成都、西安、郑州、厦门、济南、武汉、石家庄、长春、太原、长沙、贵阳、南宁、沈阳都市圈;

培育型都市圈:南昌、昆明、重庆、银川、哈尔滨、大连、兰州、福州、呼和浩特、乌鲁木齐、西宁都市圈。

重点关注每个都市圈内以超大特大城市或辐射带动力强的大城市为中心的、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。

二要选择重点城市群:

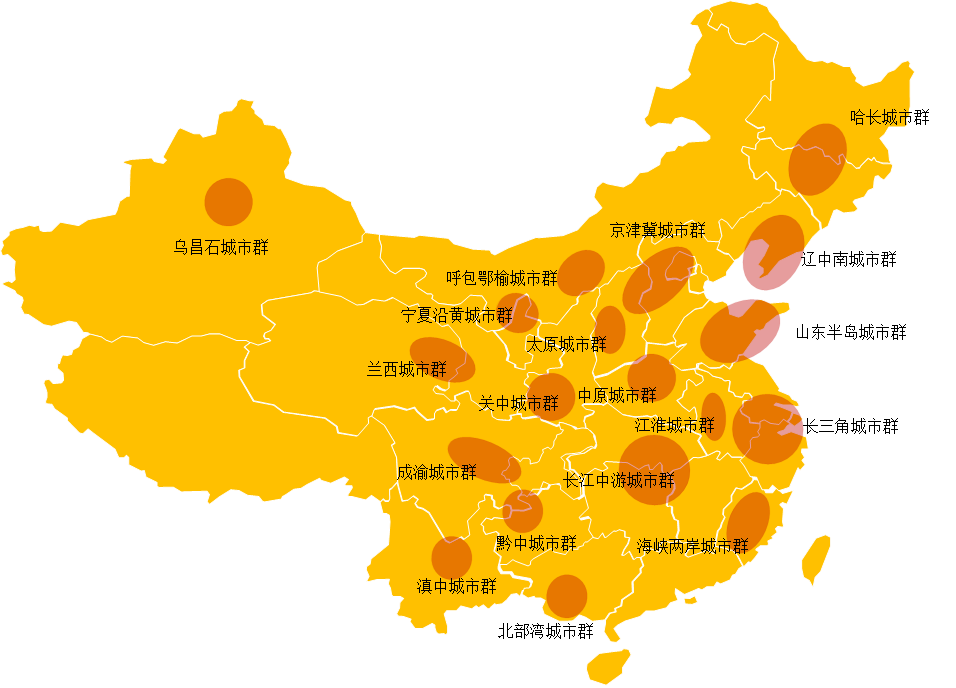

我国十三五规划城市群共19个,分别为长三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群、成渝城市群、中原城市群、关中平原城市群、滇中城市群、黔中城市群、山东半岛城市群、辽中南城市群、海峡西岸城市群、哈长城市群、宁夏沿黄城市群、山西中部城市群、北部湾城市群、长江中游城市群、呼包鄂榆城市群、天山北坡城市群、兰西城市群。

其中,重点关注长三角、珠三角、京津冀三大城市群,因其作为19个城市群中最成熟的三个,以全国5%的土地面积集聚了23.3%的人口,创造了39.3%的GDP,成为带动我国经济快速增长和参与国际经济合作与竞争的主要平台。4月27日,国家发改委官网发布《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》, 这次规划文件提出的是“更高质量一体化发展”,随之而来一大批新项目的落地,对于饱受疫情影响的国内建企来说,是一大利好。在单纯的项目规划外,新的《规划》还强调探索突破建立更完善的协同机制体制。包括探索成立负责投资建设的城际铁路公司、建立省际互联互通项目储备库等。不仅有项目优势,同时政策还优化营商环境。可以说,长三角、珠三角、京津冀等已经上升为国家战略的地区基建市场“未来可期”。