目前城投企业的土地开发业务主要包含两类:一类是城投企业通过规范方式(市场化或政府划拨)获取土地使用权,并依据规划进行后续开发建设;一类是城投企业接受地方政府(土地储备机构)委托的方式进行土地整理等开发业务。其中,第一类业务主要关注土地使用权的取得方式是否合规,后续开发多为房地产开发等经营性业务;第二类业务是城投企业开展最广泛的业务,即接受委托开展储备土地的征拆或一级开发阶段的平整等业务。本篇研究针对上述两类业务,重点解析城投企业取得国有土地使用权的规范方式,以及委托代建模式下城投企业土地开发业务的业务处理模式。

一、城投企业获得土地使用权的规范方式

分税制改革后中央和地方的财权、事权不匹配,导致地方政府的投融资存在较大资金缺口,为弥补这一部分资金缺口,城投企业应运而生。根据国发[2010]19号,地方政府融资平台指由地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立,承担政府投资项目融资功能,并拥有独立法人资格的经济实体。多数城投企业是地方政府以少量财政拨款配比较大规模土地资产注入的方式成立的,因此在成立之初其账面即拥有较大规模土地资产。在发展之初城投企业和地方土地储备机构的职能划分不明确,城投企业实际承担了土地储备的职能,并以储备土地抵押等方式向银行等金融机构融资,或土地储备机构将融资资金以各种名义转移至城投企业。2010年以来,监管机构集中出台多项政策法规,厘清城投企业和土地储备机构的关系,禁止城投企业从事土地储备工作,不断规范城投企业获取土地的方式。目前,城投企业获得国有土地使用权的两种规范方式为:一是对于经营性的商业、住宅、工业和综合用地等建设用地,城投企业必须通过市场化方式有偿取得,并及时、足额缴纳土地出让金。二是对于不以盈利为目的或非盈利性的公租房、保障房和城市基础设施用地等用地,以及国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地,城投企业可以通过政府划拨方式无偿获得土地使用权,但前提是必须经过有关部门依法批准并严格将土地用于指定用途。

历史注入的划拨土地方面,在前期地方政府向城投企业以划拨的名义注入大量的土地,划拨地原则上不能用于抵押贷款,若城投企业要将该土地用于建设或转让,必须按照规定补缴足额的土地出让金,将土地使用权类型由“划拨”更改为“出让”。新增划拨土地方面,按照《土地管理法》、《划拨用地名录》、《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》等文件要求,以划拨方式获得土地的,必须经过有关部门依法批准并严格用于指定用途,划拨地主要用于道路、水利等基础设施和公租房、保障房等公益性事业。会计处理方面,城投企业获得政府注入划拨性质的土地时,通常借方计“存货”或者“投资性房地产”科目,贷方计“资本公积”科目。

需要注意的是,城投企业账面存在的划拨地,若抵押需要经过严格的审批流程,且划拨用地变现可能会出现因土地性质或流程复杂导致折价的情况,因此在评估划拨地资产质量时,要考虑划拨地的实际可变现价值,关注划拨地入账价值是否存在高估;若涉及划拨地使用权转让,则需变更土地使用权类型并补缴土地出让金后方可进行,同时需关注城投企业的现金流情况,判断土地出让金的缴纳是否会影响企业的资金周转等。

二、城投企业土地开发业务解析

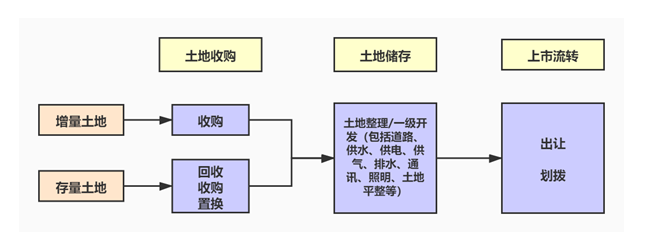

土地储备的基本流程包括土地收购、土地储存和上市流转。城投企业土地开发业务主要为城投企业受各地土地储备机构委托,进行土地的前期开发整理工作,是土地储备环链中最重要的一环。因此,在解析城投企业土地开发业务之前,我们需要分析一下土地储备相关内容。

《土地储备管理办法》明确土地储备的含义为:市、县级人民政府国土资源管理部门为实现调控土地市场、促进土地资源合理利用目标,依法取得土地,进行前期开发、储存以备供应土地的行为。具体流程包括制定储备计划、确定入库储备标准、前期开发、管护与供应。

图1:土地业务的基本流程

土地储备是土地收购、土地储存和土地出让的全过程,指土地储备机构根据城市总体规划、土地利用总体规划和经济发展的客观需要,对收购和收回的土地进行初步开发,将“生地”变为“熟地”后,将其纳入土地储备库,以备供地之需的行为。目的在于调控城市建设用地的需求,建立“一个渠道进水,一个池子蓄水,一个水龙头放水”的土地统一供应机制,实现政府对一级土地市场的绝对控制,杜绝多头供地局面的出现。土地收购是指各地土地储备机构按照城市政府授权或者经人大通过的土地储备计划,依照或遵照有关章程,通过征用、收回、置换或整理等方式,实现土地使用权由集体或其他土地使用者手中向政府集中。根据《土地储备管理办法》可以纳入土地储备范围的土地包括:(1)依法收回的国有土地;(2)收购的土地;(3)行使优先购买权取得的土地;(4)已办理农用地专用、土地征收批准手续的土地;(5)其他依法取得的土地。

土地前期开发是土地储备环链中最重要的一环,期间需要较大规模的资金投入,是土地资产价值显现和提升的核心环节。根据《关于加强土地储备与融资管理的通知》,进行道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设的,应通过公开招标方式选择工程设计、施工和监理等单位,不得通过下设机构进行工程建设。由于各地土地储备机构通常为县级(含)以上人民政府批准成立、具有独立的法人资格、隶属于所在行政区划的国土资源主管部门、承担本行政辖区内土地储备工作的事业单位,不具备土地整理开发相关资质,因此多通过委托代建方式推进土地一级开发,城投企业是最主要的受托方。即在土地储备过程中土地储备机构与城投企业构建委托代理关系,在土地收购阶段涉及到的拆迁安置补偿,或者在土地一级开发阶段相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设,地方土地储备机构委托城投企业负责。

(一)土地开发业务的主要内容和流程

城投企业承担的土地开发业务主要为接受政府或其授权方委托,对地块内的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡等基础设施建设,并进行土地平整,满足必要的“通平”要求,使土地达到“三通一平”、“五通一平”、“七通一平”、“九通一平”的建设条件或出让条件。

一般来讲,土地一级开发的建设流程包括:土地一级开发计划(包括调研、规划意见以及城市规划和土地控制性规划的落实)——征地拆迁(主要涉及征拆方案协商、拆迁推进、拆迁补偿等)——土地平整——土地验收——土储中心收回土地——上市“招拍挂”(根据当年土地出让指标)——出让土地及土地出让金的回收。

在土地一级开发的流程中,土地的原始权属在征地拆迁过程中注销,又在平整、验收后重新获得新的权证(土地证),并通过二级出让完成权属的转让。如果原始土地为农用地,还需要符合国家农用地征收的相关要求,取得新增建设用地指标,若原始土地与最终出让土地性质不同也需要进行性质变更,如“工业用地”转为“商住用地”。

(二)城投企业土地开发业务模式

土地前期开发的征地拆迁、土地平整环节需要大量的资金投入,2013年之前,城投企业承担了主要的融资职能,2014年以来城投企业土地储备融资职能逐步弱化,土地储备资金主要通过地方政府专项债券来筹措资金。在此背景下,城投企业土地开发的业务模式主要分为以下三种。

1.传统模式

城投企业与政府签署土地开发协议,负责征地拆迁以及补偿款的支付(包括拆迁补偿款、工程施工款、资金成本和相关税费)、土地性质变更税费等支出。平整后的土地达到上市的标准和要求后,由土储中心挂牌出让,出让完成后,政府将扣除相关税费后的土地出让收益全额返还至城投企业。该模式是《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》(财综[2016]4号)颁布前,城投企业从事土地开发业务的主要模式,但该模式下城投企业仍承担一定的融资职能,且土地出让收益全额返还属于政策限制的范围,所以目前上述模式仅部分历史遗留项目仍在使用。

2.政府采购模式

财综[2016]4号文明确:每个县级以上(含县级)法定行政区划原则上只能设置一个土地储备机构,土地储备工作只能由纳入名录管理的土地储备机构承担,各类城投企业等其他机构一律不得再从事新增土地储备工作。地方国土资源主管部门应当积极探索政府购买土地征收、收购、收回涉及的拆迁安置补偿服务。土地储备机构应当积极探索通过政府采购实施储备土地的前期开发,包括与储备宗地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设。也即土地征收、收购、收回涉及的拆迁安置补偿服务可采用政府购买服务模式,购买主体是国土资源部门。道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设可采用政府采购模式,采购主体是土地储备机构。2017年6月,财政部发布《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预[2017]87号),严禁将“储备土地前期开发”作为政府购买服务项目,限制地方政府以政府购买服务的名义违法违规融资,进一步规范土地储备前期开发的资金来源。因此,城投企业通过政府购买服务模式开展土地开发业务也仅是昙花一现,目前仅存少量未完工项目。

3.委托代建模式

目前城投企业普遍采用的模式为,土地储备机构作为实施主体,负责土地储备,通过签署委托协议的方式委托城投企业负责具体工作,主要包括制定计划、实施土地前期开发等。在该模式下,城投企业不承担融资职能,业务委托方按照工程进度进行资金拨付,城投企业按照一定比例收取委托代建费用。在实际情况中,受房地产调控政策影响,各地土地出让情况存在波动和不确定性,城投企业土地开发业务的资金拨付普遍存在滞后的情况。

【版权声明】本文版权归原作者所有,仅供分享学习,不作商业用途,如有侵犯您的权益,请与我们联系删除,谢谢。

【文章来源】中债资信